Perchè non sono mai solo parole

Accade di frequente, di fronte a fatti o eventi che si verificano nella realtà, di ascoltare o leggere frasi del tipo: “ma cosa sarà mai, sono solo parole!”. Come se non ci fosse qualcosa di più costitutivo, radicale e radicato del linguaggio nella vita degli esseri umani. Un aspetto che viene sovente trascurato, ignorato, sminuito ma che, paradossalmente, diventa oggetto di attenzione quasi morbosa ogni qualvolta qualcuno faccia notare come le parole, appunto, non siano mai solo parole. Oggi le lotte si compiono anche sul terreno del linguaggio e tutte le forme di resistenza all’utilizzo di terminologie che servono a nominare correttamente la realtà ne confermano la sua importanza. Se queste non sono poi così importanti, da dove derivano tutte quelle prese di posizione, molto visibili

Accade di frequente, di fronte a fatti o eventi che si verificano nella realtà, di ascoltare o leggere frasi del tipo: “ma cosa sarà mai, sono solo parole!”. Come se non ci fosse qualcosa di più costitutivo, radicale e radicato del linguaggio nella vita degli esseri umani. Un aspetto che viene sovente trascurato, ignorato, sminuito ma che, paradossalmente, diventa oggetto di attenzione quasi morbosa ogni qualvolta qualcuno faccia notare come le parole, appunto, non siano mai solo parole. Oggi le lotte si compiono anche sul terreno del linguaggio e tutte le forme di resistenza all’utilizzo di terminologie che servono a nominare correttamente la realtà ne confermano la sua importanza. Se queste non sono poi così importanti, da dove derivano tutte quelle prese di posizione, molto visibili

ad esempio sui social network, quando si discute sull’utilità sociale di alcune parole? Questo perché non c’è atto più identificativo del linguaggio e quando mettiamo in discussione le forme comunicative e le consuetudini linguistiche delle persone stiamo mettendo in discussione anche il loro modo di essere nel mondo. Possiamo dire che noi siamo il linguaggio che utilizziamo (1),

le parole che scegliamo di usare e quelle che decidiamo di escludere dal nostro vocabolario. Quindi un elemento, direi, non irrilevante ma che ha tanto da dire sul nostro modo di comunicare, di esprimere pensieri, giudizi, opinioni a partire dal nostro posizionamento personale e politico.

Il linguaggio è lo strumento che abbiamo per plasmare e descrivere la realtà, noi stessi e le relazioni che intratteniamo con gli altri, è il mezzo tramite il quale ci identifichiamo, in una dinamica di riconoscimento reciproco. Viceversa, i cambiamenti che si verificano nella società influenzano il nostro modo di parlare e di nominare le cose e le persone con cui entriamo in relazione.

Il linguaggio è la manifestazione dei nostri pensieri e delle nostre visioni del mondo e rappresenta il modo attraverso cui ci collochiamo, socialmente, culturalmente e politicamente nel mondo. Ma la lingua non svolge solo una funzione descrittiva, ha anche il potere di incidere sulla realtà, di cambiare la nostra percezione del mondo verso nuove possibilità immaginative. Per cercare di comprendere come il linguaggio non sia affatto neutro, vorrei soffermarmi su alcune questioni che sono sempre più oggetto di dibattito pubblico e suscitano reazioni, più o meno ostili e reazionarie, che nascondendosi dietro ragioni di tipo linguistico, hanno invece a che fare con la dimensione culturale e politica: il termine ‘femminicidio’, la declinazione delle professioni al femminile e il discorso sul politicamente corretto.

La violenza maschile sulle donne e sulle soggettività non conformi è un fenomeno storico sistemico, che si manifesta attraverso un continuum di abusi e violenze, che parte da microaggressioni quotidiane, passando per il catcalling, i ricatti, le molestie fino ad arrivare agli stupri e ai femminicidi (2).

Tutte queste forme di violenza, che si manifestano secondo uno schema piramidale (3), hanno lo scopo di affermare il pieno controllo sulla loro volontà e di limitarne libertà e autonomia. Fino agli anni Novanta a livello internazionale non esisteva una parola pubblicamente riconosciuta che indicasse l’uccisione di una donna in quanto donna e che non fosse assimilabile a nessun altro delitto. A utilizzare per la prima volta il termine “femminicidio” (dall’ inglese femicide) è stata la sociologa e studiosa femminista di origini sudafricane Diana Russell negli anni Settanta durante un congresso tenutosi a Bruxelles nel 1976 per la costituzione di un Tribunale Internazionale sui crimini contro le donne. In questo periodo Russell si è dedicata all’analisi dei rapporti di dominio maschile e delle dinamiche di potere su cui si fonda la violenza, che dagli abusi agli stupri e alle varie forme di aggressione e sfruttamento conduce alla sua manifestazione più cruenta, il femminicidio. Grazie alle ricerche e agli studi compiuti in questo campo, pubblicò nel 1975 il libro The Politics of Rape, uno dei suoi testi più noti e l’unico ad essere stato tradotto in italiano. Nel 1992 Russell e Jill Radford riprendono il termine femmicidio nell’antologia Femicide: The Politics of Woman Killing per indicare l’uccisione di una donna da parte di un uomo per il fatto di essere donna: «il concetto di femmicidio si estende al di là della definizione giuridica di assassinio e include quelle situazioni in cui la morte della donna rappresenta l’esito/la conseguenza di atteggiamenti o pratiche sociali misogine» (4).

Ispirata dalle teorie di Russell, nel 1993 il concetto viene ripensato dall’antropologa Marcela Lagarde allo scopo di fare luce sui numerosi femminicidi che in quegli anni hanno interessato Ciudad Juárez, in Messico. Lagarde ne ha allargato la definizione politica facendo riferimento a tutte quelle condotte sessiste che si fondano su relazioni diseguali di potere che mirano a tenere la donna in una posizione di subalternità e di assoggettamento rispetto alla quale non può esercitare la propria autonomia e libertà. La studiosa messicana, inoltre, pone l’accento sul più ampio contesto guardando a come società e istituzioni tendono a legittimare la violenza e a riprodurre forme di marginalizzazione come fatti socialmente accettati. Il femminicidio (feminicidio, da lei tradotto in spagnolo) è per Lagarde «la forma estrema della violenza di genere contro le donne, prodotto dalla violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato attraverso varie condotte misogine, quali i maltrattamenti, la violenza fisica, psicologica, sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare, comunitaria, istituzionale, che comportano l’impunità delle condotte poste in essere, tanto a livello sociale quanto dallo Stato e che, ponendo la donna in una condizione indifesa e di rischio, possono culminare con l’uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambine: suicidi, incidenti, morti o sofferenze fisiche e psichiche comunque evitabili, dovute all’insicurezza, al disinteresse delle istituzioni e all’esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia» (5)

La parola femmincidio è entrata a far parte della lingua italiana nel 2001 ma è solo nel 2008 che ha cominciato a circolare nei media e nella stampa per poi diffondersi nell’uso comune. Basti pensare che il delitto d’onore e il matrimonio riparatore sono stati aboliti solo nel 1981 e dal 1996 lo stupro non è più identificato reato contro «la morale pubblica» ma contro «la persona». Fino ad allora se una donna subiva uno stupro, il colpevole poteva estinguere il reato di violenza carnale sposando la vittima e questa salvaguardare l’onore suo e della sua famiglia. Il termine femminicidio indica il movente legato al genere di chi subisce la violenza e la matrice patriarcale in cui essa avviene. Per questo è fondamentale che nel dibattito pubblico e nella stampa si continui a usare questa parola perché il primo passo per riconoscere la violenza e il sistema che la produce è nominare le cose con il proprio nome.

La parola femmincidio è entrata a far parte della lingua italiana nel 2001 ma è solo nel 2008 che ha cominciato a circolare nei media e nella stampa per poi diffondersi nell’uso comune. Basti pensare che il delitto d’onore e il matrimonio riparatore sono stati aboliti solo nel 1981 e dal 1996 lo stupro non è più identificato reato contro «la morale pubblica» ma contro «la persona». Fino ad allora se una donna subiva uno stupro, il colpevole poteva estinguere il reato di violenza carnale sposando la vittima e questa salvaguardare l’onore suo e della sua famiglia. Il termine femminicidio indica il movente legato al genere di chi subisce la violenza e la matrice patriarcale in cui essa avviene. Per questo è fondamentale che nel dibattito pubblico e nella stampa si continui a usare questa parola perché il primo passo per riconoscere la violenza e il sistema che la produce è nominare le cose con il proprio nome.

Molto spesso si cerca di assimilare il femminicidio all’omicidio sostenendo come non ci fosse bisogno di classificare i crimini compiuti contro le donne visto che a morire sono anche molti uomini, che la violenza è sempre violenza e non ha genere, oppure si tenta di comparare femminicidi e presunti “maschicidi” (6) sulla base di dati e teorie fallaci che non hanno nessuno scopo se non quello di mistificare un problema sociale e consolidare il dominio maschile di fronte all’evidente realtà dei fatti che ci dice che la quasi totalità delle violenze agite sulle donne viene perpetrata dal genere maschile. (7)

7 Inchiesta con analisi statistica sul femminicidio in Italia, a cura di Fabio Bartolomeo

Questo non significa negare che anche gli uomini siano vittime di diverse forme di violenza e/o omicidi, ma questi avvengono in contesti del tutto differenti e per motivi non riconducibili al proprio genere di appartenenza. Un altro dato da tenere in considerazione è legato al fatto che anche la violenza commessa sugli uomini viene perpetrata dal genere maschile nei confronti di coloro che per orientamento sessuale e/o identità di genere non aderiscono alla mascolinità egemone e al modello eteronormativo.

L’equiparazione tra femminicidio e “maschicidio” serve a mantenere inalterato l’ordine costituito e a consolidare il privilegio maschile (8). Sostenere che gli omicidi che hanno come vittime gli uomini accadano nella stessa misura ed intensità con cui si verificano i femminicidi è un chiaro tentativo di eludere un problema sociale sistemico che, se da un lato ha colpe specifiche, dall’altro ha responsabilità diffuse da parte di chi, dalle istituzioni ai media all’opinione comune, contribuisce a sottovalutare e a normalizzare il fenomeno.

Un’altra questione che anima il dibattito attuale e solleva critiche e obiezioni riguarda la declinazione al femminile dei nomi professionali che indicano ruoli di potere e di maggiore prestigio, ben spiegata dalla sociolinguista Vera Gheno nel suo libro “Femminili Singolari”, oltre che sui suoi canali social.

Un’altra questione che anima il dibattito attuale e solleva critiche e obiezioni riguarda la declinazione al femminile dei nomi professionali che indicano ruoli di potere e di maggiore prestigio, ben spiegata dalla sociolinguista Vera Gheno nel suo libro “Femminili Singolari”, oltre che sui suoi canali social.

Accade spesso che donne che ricoprono ruoli di rilievo rivendichino una terminologia declinata al maschile o assumano caratteristiche tipicamente maschili, in quanto percepite più autorevoli e degne di rispetto. La scelta della nuova premier Giorgia Meloni di essere nominata “il presidente” denota non solo questa visione, ma anche la volontà di adeguarsi a un modello patriarcale per poter emergere e farsi valere come donna.

Si leggono spesso affermazioni del tipo “Ho impiegato tempo ed energie per arrivare a questo punto della mia carriera e adesso voglio essere chiamata sindaco/avvocato/ministro/notaio”.

Molte donne che occupano posizioni apicali e di prestigio rifiutano di autodefinirsi al femminile perché pensano non solo che sia meno autorevole ma ritengono che possa svilire le proprie capacità, spesso ottenute con più fatica e dovendo dimostrare continuamente, in misura maggiore degli uomini, di essere all’altezza delle competenze richieste. Per questo quando raggiungono posizioni di potere, definire sé stesse al maschile diventa segno di successo e riconoscimento e rappresenta una conquista della parità desiderata.

Questa forma di resistenza viene fuori quando si parla di ruoli apicali e di cariche da sempre appannaggio maschile, mentre accettiamo di buon grado e sono difatti pienamente in uso le declinazioni al femminile per tutte quelle professioni in cui la presenza delle donne si è imposta “naturalmente” nel corso del tempo. La scelta di appellare ed essere appellate al maschile non è neutra ma ha dei risvolti in termini politici: ciò che non si dice non esiste (9).

Come scrive Cecilia Robustelli, docente di linguistica all’Università di Modena e Reggio Emilia:

Come scrive Cecilia Robustelli, docente di linguistica all’Università di Modena e Reggio Emilia:

«L’oscuramento linguistico della figura professionale e istituzionale femminile ha come conseguenza la sua non – comunicazione e, in sostanza, la sua ‘negazione’» (10).

Non nominare le donne in alcune sfere della società contribuisce a nasconderle, a perpetuare stereotipi e convinzioni secondo cui certi spazi li stanno occupando indebitamente, o restano accessibili solo a coloro che decidono di scendere a patti con le regole del patriarcato, e quindi a rafforzare il pregiudizio che le vuole nella sfera pubblica in una posizione subordinata e in ruoli ancillari, “adeguati” alle qualità e caratteristiche tipicamente associate al femminile.

Il riconoscimento del ruolo pubblico e sociale delle donne passa anche dal linguaggio; declinare cariche e professioni al femminile non solo è grammaticalmente corretto ma è anche politicamente giusto e serve a “normalizzare lo spazio femminile, la presenza sociale della donna ovunque, non come eccezione ma come norma” (11).

Indicarle con i termini corretti significa riconoscere la loro presenza e presentarla come possibile alle future generazioni. La resistenza all’uso dei femminili professionali viene spesso motivata con discorsi relativi al politically correct (12), concetto utilizzato come accusa verso tutto ciò che mette in discussione l’ordine costituito. E qui entra in gioco l’ultima questione che voglio affrontare.

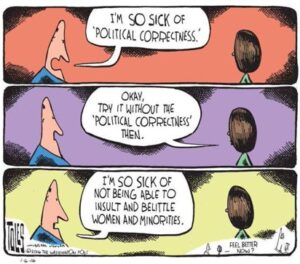

Quando alcune categorie o gruppi sociali marginalizzati e schiacciati quotidianamente da varie forme di oppressione e discriminazione prendono la parola per dire che alcune espressioni sono offensive e veicolano stereotipi e messaggi discriminatori, ecco che ritornano i riferimenti al politically correct e al fantomatico “ormai in questo mondo non si può poi dire niente”. Se ci fate caso, questa espressione è utilizzata, nella quasi totalità dei casi, da persone che per genere, “razza”, nazionalità, orientamento sessuale ecc. detengono storicamente dei privilegi, come quello di poter dire qualsiasi cosa,

Quando alcune categorie o gruppi sociali marginalizzati e schiacciati quotidianamente da varie forme di oppressione e discriminazione prendono la parola per dire che alcune espressioni sono offensive e veicolano stereotipi e messaggi discriminatori, ecco che ritornano i riferimenti al politically correct e al fantomatico “ormai in questo mondo non si può poi dire niente”. Se ci fate caso, questa espressione è utilizzata, nella quasi totalità dei casi, da persone che per genere, “razza”, nazionalità, orientamento sessuale ecc. detengono storicamente dei privilegi, come quello di poter dire qualsiasi cosa,

occupando spazi linguistici e sociali che sono dati per scontato e che si sono rafforzati nel corso del tempo. Con la differenza che la società attuale si fa sempre più ampia e articolata e richiede, pertanto, parole nuove per poter essere nominata.

Alcune categorie sociali, che subiscono quella che Claudia Bianchi chiama “ingiustizia discorsiva” (13),

si stanno riappropriando della parola e di spazi di visibilità per raccontare le proprie vite e per decostruire le narrazioni dei gruppi dominanti, che storicamente hanno deciso e decidono chi è legittimato a parlare e chi no, cercando di mettere in discussione e scalfire, con la forza delle parole, quei privilegi tanto consolidati.

Per coloro che lamentano una limitazione della libertà di espressione essere richiamati all’utilizzo di parole che non risultino offensive verso determinate categorie rappresenta un eccesso di correttezza, dove avere consapevolezza delle parole che si utilizzano e del ruolo che esse hanno nello stigmatizzare ed etichettare fosse del tutto trascurabile rispetto alla pretesa di dire qualsiasi cosa, compresi discorsi d’odio e parole denigratorie.

Le categorie di pensiero plasmano il linguaggio, sapere quali parole escludere o includere nel proprio modo di parlare non basta se questo non si accompagna a una maggiore consapevolezza e senso etico delle proprie azioni. Quello che bisogna fare è andare anche oltre il politicamente corretto per decolonizzare il nostro modo di pensare e mettere in discussione l’universo di significati e poteri che si nascondono dietro le parole (14). Il nostro compito di esseri sociali dotati di linguaggio e schemi interpretativi della realtà, non è solo imparare a decostruire abitudini linguistiche che abbiamo appreso e perpetuiamo in maniera acritica e più o meno consapevolmente, ma un ruolo fondamentale è dato dall’ascolto attivo. Mettersi in ascolto dell’altro significa agire sul proprio modo di pensare e sul linguaggio che si usa e lasciare che altri si narrino e autorappresentino in maniera autonoma.

Le categorie di pensiero plasmano il linguaggio, sapere quali parole escludere o includere nel proprio modo di parlare non basta se questo non si accompagna a una maggiore consapevolezza e senso etico delle proprie azioni. Quello che bisogna fare è andare anche oltre il politicamente corretto per decolonizzare il nostro modo di pensare e mettere in discussione l’universo di significati e poteri che si nascondono dietro le parole (14). Il nostro compito di esseri sociali dotati di linguaggio e schemi interpretativi della realtà, non è solo imparare a decostruire abitudini linguistiche che abbiamo appreso e perpetuiamo in maniera acritica e più o meno consapevolmente, ma un ruolo fondamentale è dato dall’ascolto attivo. Mettersi in ascolto dell’altro significa agire sul proprio modo di pensare e sul linguaggio che si usa e lasciare che altri si narrino e autorappresentino in maniera autonoma.

Queste tre questioni mettono in luce come sia fondamentale una riflessione attorno al linguaggio e alla possibilità di rendere visibili fenomeni e situazioni sociali che prima non avevano le parole per essere nominati. Nominare è un atto politico che mette in discussione le gerarchie di potere. Ciò che non si nomina non è visibile e ciò che non è visibile non si può né raccontare né prevenire e affrontare per cambiare la società.

Claudia Alfano

Note

1 Consiglio la lettura di Parole tossiche. Cronache di ordinario sessismo, di Graziella Prilla

2 https://27esimaora.corriere.it/articolo/perche-si-chiama-femminicidio-2/

3 https://it1.warbletoncouncil.org/piramide-violencia-machista-592

4 https://www.ingenere.it/articoli/femminicidio

5 G. Cuter, G. Perona, Le ragazze stanno bene, HarperCollins Italia, Milano 2020, p.123. (ebook)

6 https://thesubmarine.it/2017/06/27/perche-e-stupido-usare-la-parola-maschicidio/

7 Inchiesta con analisi statistica sul femminicidio in Italia, a cura di Fabio

8 https://www.valigiablu.it/argomentazioni-violenza-donne/

9 https://www.noidonne.org/articoli/ci-che-non-si-dice-non-esiste-01578.php

10 https://www.noidonne.org/articoli/ci-che-non-si-dice-non-esiste-01578.php

11 Vera Gheno, Chiamami così. Normalità, diversità e tutte le parole nel mezzo, Il Margine, Trento 2022, pag. 78.

13 Rivista de Il Post, Questioni di un certo genere, pag. 41.

14 http://www.softrevolutionzine.org/2014/linguaggio-politicamente-corretto/